最近、歴史の本がブームである。昨年出た、第二次世界大戦末期の日ソ戦争を扱った中央公論社の新書が新聞でよく取り上げられているし、同じく2024年には、笑いと歴史学をテーマにした本が星海社から出たり『歴史学はこう考える』という歴史学の手法について詳述した新書が筑摩書房から出たりして、歴史をテーマにした本がよく目に着く毎日だ。

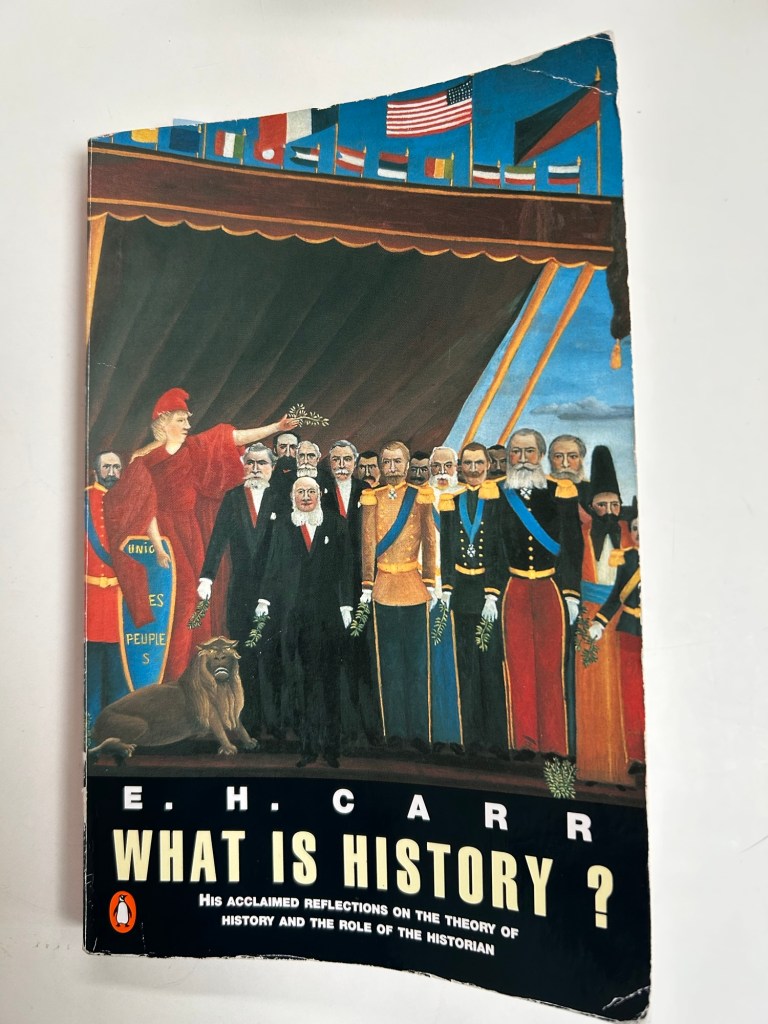

そういった流れに影響されたのかもしれないが、E.H.カーの『歴史とは何か』を読み直してみる事にした。学生の頃、題名は参考文献リストなどでよく見かけたが、実際に通して読んだかは覚えていない。先日『危機の20年』を読み直してみたところ、国際関係論について体系的に取り上げていて驚いた。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の戦間期を扱った外交史の本かと思っていたら、むしろ国際政治学の教科書のような内容で、いい意味で期待が裏切られ、新鮮に感じた。

本書、『歴史とは何か』も似たようなサプライズを提供してくれるのだろうか。

さて、著者のエドワード・ハレット・カーは1892年にイギリスで生まれ、外交官として勤務した後、大学で教鞭をとったり、新聞社でエディターを務めたりした経験を持ち、本書の経歴紹介によると代表作は「History of Soviet Russia」だそうだ[1]。

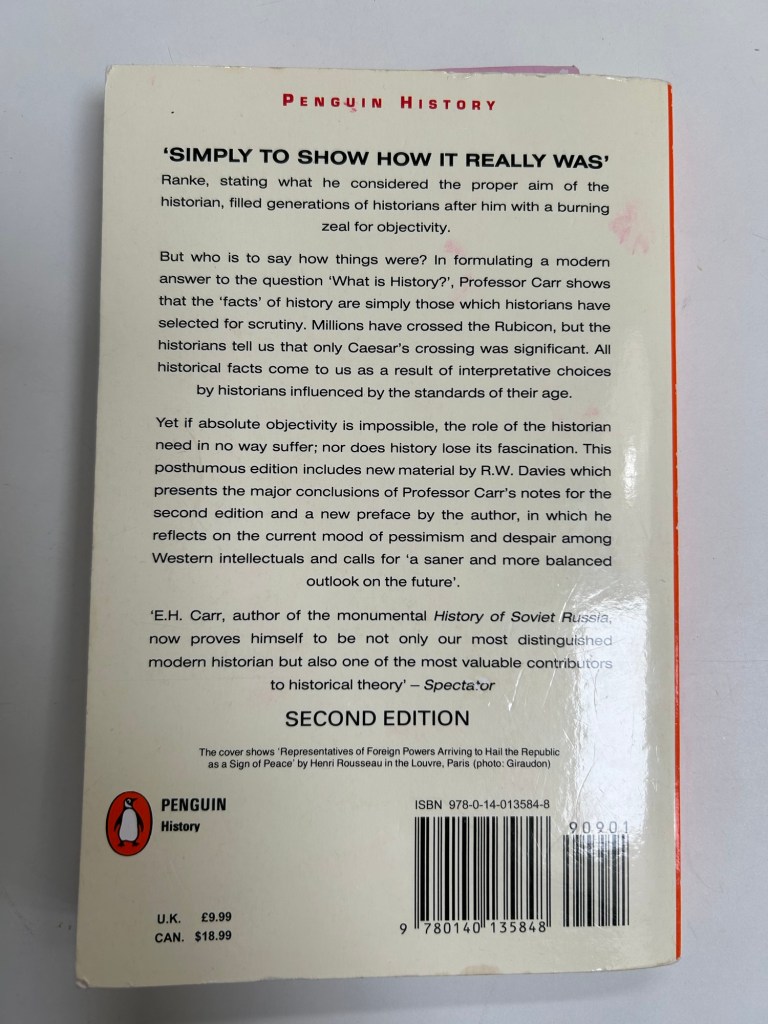

今回読んだのは著者が1982年に亡くなった後、1987年に出版された、『歴史とは何か』の第二版である。第二版においてカー自身の手により加筆されたのは前書きの部分で、その中でカーは1980年代初頭の国際政治をとりまく雰囲気と、初版が出た1960年代の状況を比較している。

第一次および第二次世界大戦の惨禍から西側諸国は立ち直りつつあり、ロシアと中国における革命の影響を感じつつも、懸念されていたような世界的な経済危機はおこらず、大英帝国の解体は静かに、いつの間にか進み、ハンガリーやスエズにおける危機もイギリスはなんとか乗り越える事ができた。アメリカではアイゼンハウアー政権[2]下の暗い時代が終焉に向かう中、期待に満ちたケネディー政権時代がこれから始まろうとしていた、とカーは述べている。

そのような期待とは裏腹に、実際には1961年からの20年の間に米ソの冷戦対立は激化し、世界は核兵器の脅威に脅かされ、経済危機も発生し工業国や西側諸国は失業の増加に悩まされ、暴力やテロを懸念せずにすむ国は殆ど存在せず、世界の終わりについて心配するのも無理のない状況になってしまった、とカーは指摘している[3]。

世の中の思潮はそのような絶望感に支配されているが、ちょっと待て、とカーは説く。世間一般の人々は世界が終わりに向かっているなどと本気で信じてはいないし、そのような絶望的なシナリオ予想の出どころは殆どの場合、西欧やその周辺に限られており、それは「エリート主義」的な発想ではないか[4]、と批判している。

そして、本書のねらいはそのような絶望的な悲観論とは一線を画し、よりバランスのとれた未来の見通しを示す事だ[5]、と述べている。

著者はまず、歴史学の大きな二つの視座を取り上げている。歴史とは、事実をそのまま提示することがすべて[6]、とする欧州で19世紀に一世を風靡した考え方と、歴史には研究者それぞれの主観的解釈が反映されており、一つの絶対的な真実の歴史は存在しない、とする二つの考え方である。カーはそれぞれに欠点がある、と指摘した上で、歴史とは何か、さらに歴史学における客観性とは何か、と問いかけている。

事実がすべて、という考え方に不足しているのは、歴史家がどの事実に着目し記録するか、という選択を行う段階ですでにその歴史家の主観に影響されている、という点だ、とカーは説く。そのため、後世に伝えられていく歴史上の事実は、解釈や主観抜きにはそもそも存在しえない。

逆に、歴史学においては解釈がすべてで、ある解釈が別の解釈より優っているということはなく、一つの絶対的な真実など存在しない、という考え方に対しても疑問を呈している。その説明として、ある山が、どの方角から見るかによって違う姿に見えたとしても、その山の客観的な形状が無限大に存在するということにはならないだろう、と述べている[7]。

歴史を著述する際には、個人と社会のどちらに重きを置くべきなのだろうか。著者は、個人は社会から分離して存在することは不可能、つまりその個人が所属する時代そして社会からの影響を完全に遮断することはできない、と述べている。その意味で、歴史上の特定の人物について書く場合も、結局はその人物が所属する社会について書いていることになる。その調査を行う歴史家も、自身が所属する社会の一員としての物の捉え方などの属性に影響されながら歴史を著述している、とのことだ。

そのため、ある歴史家の作品を正確に理解するためには、その研究者のテーマに対する立場と、その研究者が所属する時代の思潮的趨勢、という二つの背景を抑えておく必要がある、とカーは説く。

著者はこの他にも、歴史学は「科学」と言えるのか、歴史における因果関係とは何か、そして因果関係を考える際に、歴史的な影響が大きかった偶然の出来事をも原因として捉えるべきなのか、といったテーマについて持論を述べている。

また、歴史イコール進歩、歴史について著述することは人類の進歩について著述することである、という趣旨の事を述べている。(ただし、進歩は一直線に進むものではなく、その過程で揺り戻しもあるし、進歩の恩恵を全ての人が等しく享受できるわけではなく、場所や状況によっては苦しむ人々も大勢出てくる、と付言している。)歴史学の著述が客観的であるかどうかを測る方法は、その著述がどれだけ、現代を理解し未来を見通すことを手助けしてくれる内容になっているかによって決まる、と主張し、歴史は今も動き続けている、と締めくくっている。

本書を読んで一番印象的で、自分にとってサプライズと言えるぐらいに新鮮に感じられたのは、歴史について書くという行為が個人の主観や解釈から逃れられないどころか、我々が本などを通じて知り得る歴史上の事実は、すべて主観的な判断を経た上で後世に伝えられているという、よく考えたら当たり前の仕組みを解き明かしている点である。

また、歴史学とは過去の事実を収集しまくっただけではあまり意味がなく、肝心なのは過去の数々の事実をふるいにかけてその重要性を評価し、その時代背景も踏まえた上で、その事実が持つ意味や重要性を説明する事である、と述べている点も、印象的だ。

その流れでいくと、歴史について小説形式で著述することは、ある意味もっとも気合の入った歴史についての著述方法なのかもしれない。作者は自身の主観と解釈に基づいて小説形式で書く、と腹をくくって書く事になるのだろうし。

では歴史についての著述に客観性を担保するにはどうしたらいいのだろう。著書は未来まで見通すつもりで著述することが大事だという趣旨の事を述べているように思うが、それは腑に落ちる部分もある。記事などでもそうだと思うが、それが書かれた後、何十年たってから読んでも説得力があるかどうか、ということではないだろうか。

思いのほかいろんな刺激を与えてくれて、歴史学の方法論についてもっと知りたい、と思わせてくれる、お勧めの一作である。

[1] てっきり国際政治学者かと思っていたが、むしろ歴史家?『危機の二十年』と本書『歴史とは何か』の方がよく知られている気がするが、この二冊とは別に「代表作」とされる作品があるのがすごい気がする。

[2] “In the United States the Eisenhower blight was ending; the Kennedy era of hope was about to dawn,”とカーは述べているが、アイゼンハウアー政権時代がアメリカにとってblightと表現するほど暗かった、もしくは未来への期待が持ちにくく感じられた時代だったとすると、どのような理由からだろうか。

[3] 本書3項~4項。

[4] 本書5項。

[5] 本書、6項。

[6]著書はドイツの歴史家、レオポルト・フォン・ランケ(Leopold von Ranke)が19世紀に述べた内容がその後数世代のドイツ、イギリス、そしてフランス歴史家に大きな影響を与えた、と述べている。(本書、8~9項)ランケは歴史家に与えられた仕事は “simply to show how it really was (wie es eigentlich gewesen),” (実際にどうだったかを示すだけ)と述べた、とカーは紹介している。

「wie es eigentlich gewesen」は1824年に出版されたランケの The History of the Latin and Teutonic Nationsの前書きに登場する表現のようだ。 出典:Leopold von Ranke, Excerpts from Selected Works (1824-1881), German History in Documents and Images, German Historical Institute Washington. Retrieved Aug. 3, 2025.

[7] 本書、27項。

コメントを残す